PRこの記事は、ファミ旅と提携するサービスのPR情報を含んでいます。

この記事の読者様が商品やサービスを購入した際の売上の一部を、紹介料として頂くことがあります。

記事内容については、私の正直な感想を書いていて、個人の感想を企業様により操作されることは一切ありません。

この記事の読者様が商品やサービスを購入した際の売上の一部を、紹介料として頂くことがあります。

記事内容については、私の正直な感想を書いていて、個人の感想を企業様により操作されることは一切ありません。

2022年、3年ぶりにリニアの試乗体験が再開されましたね。

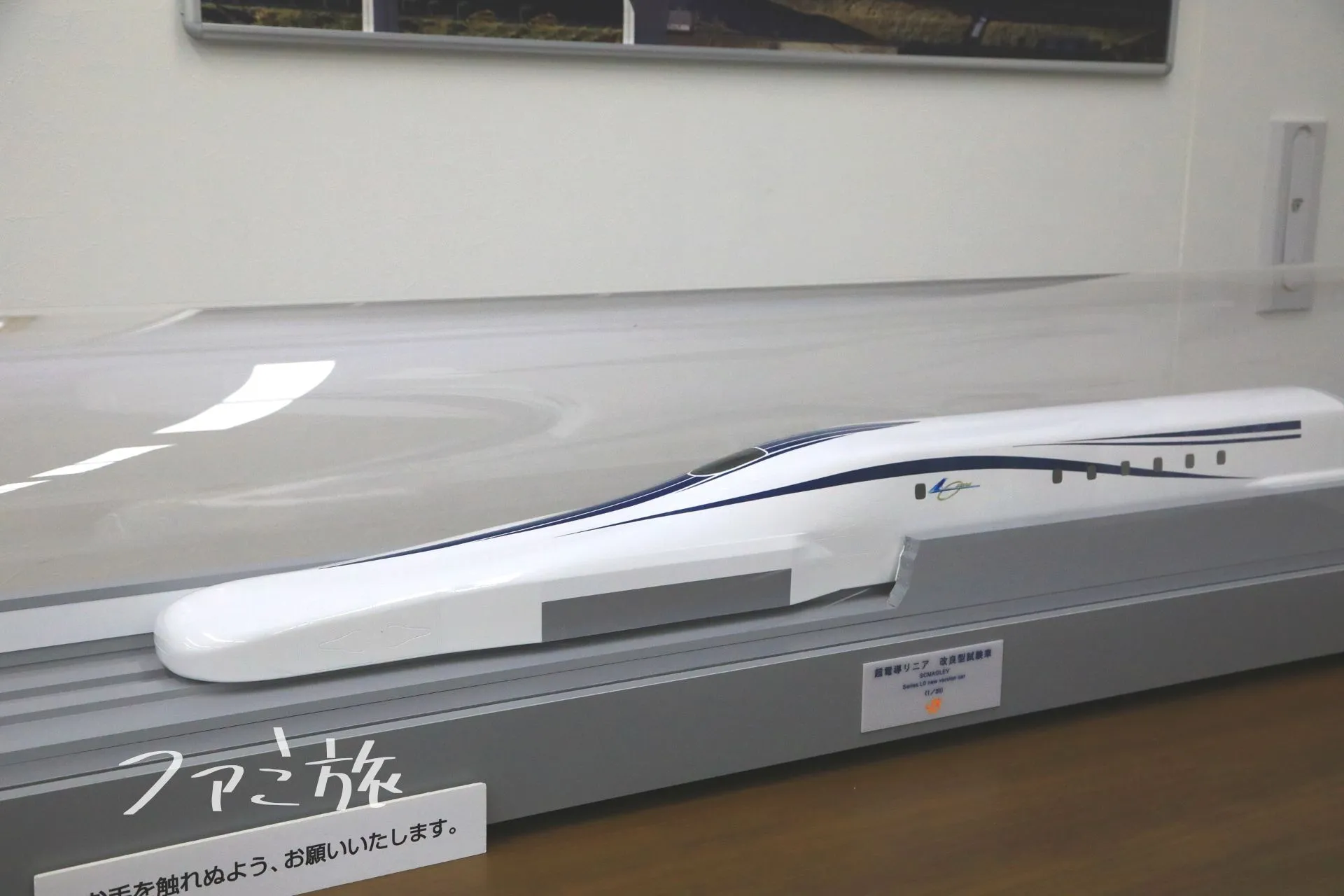

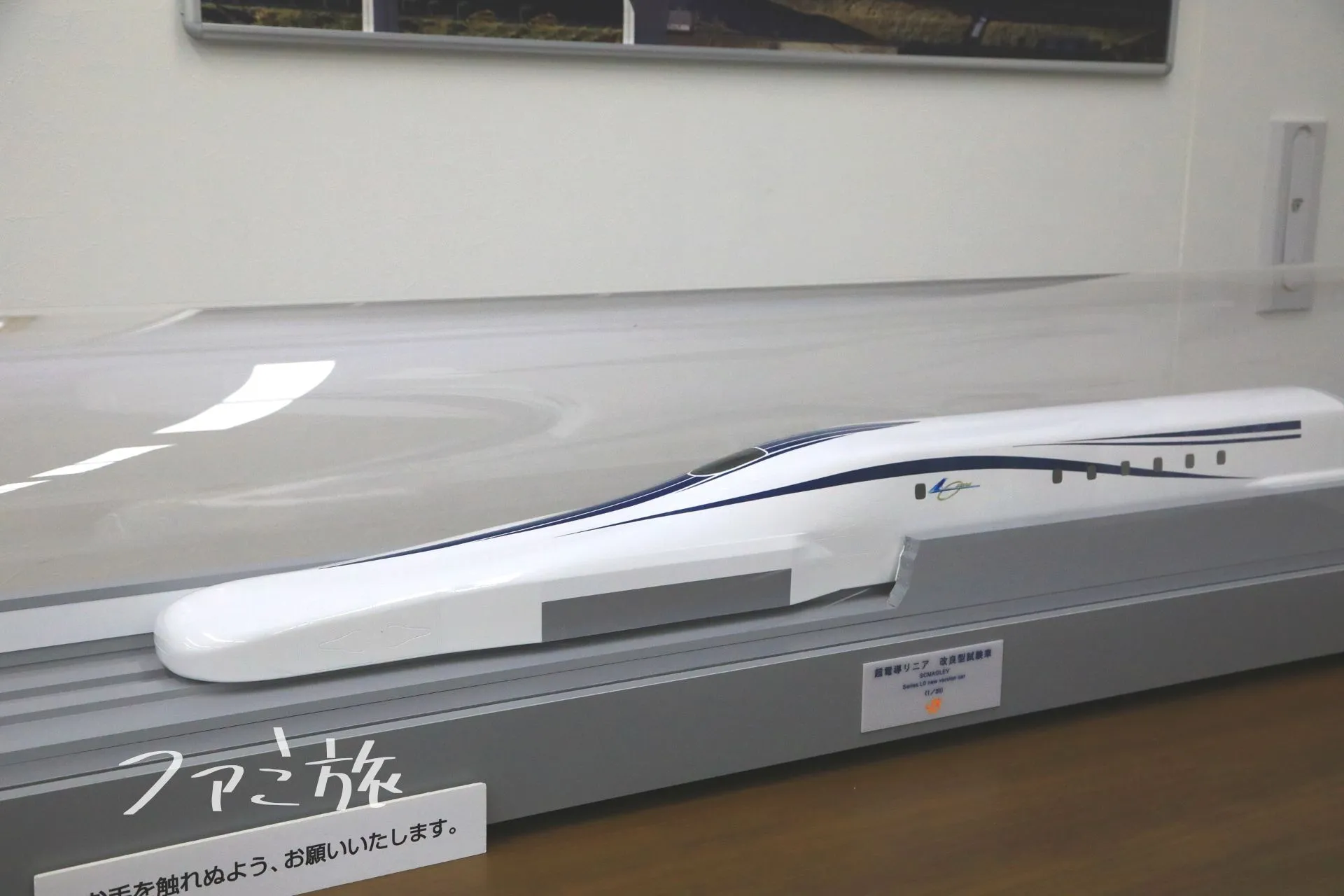

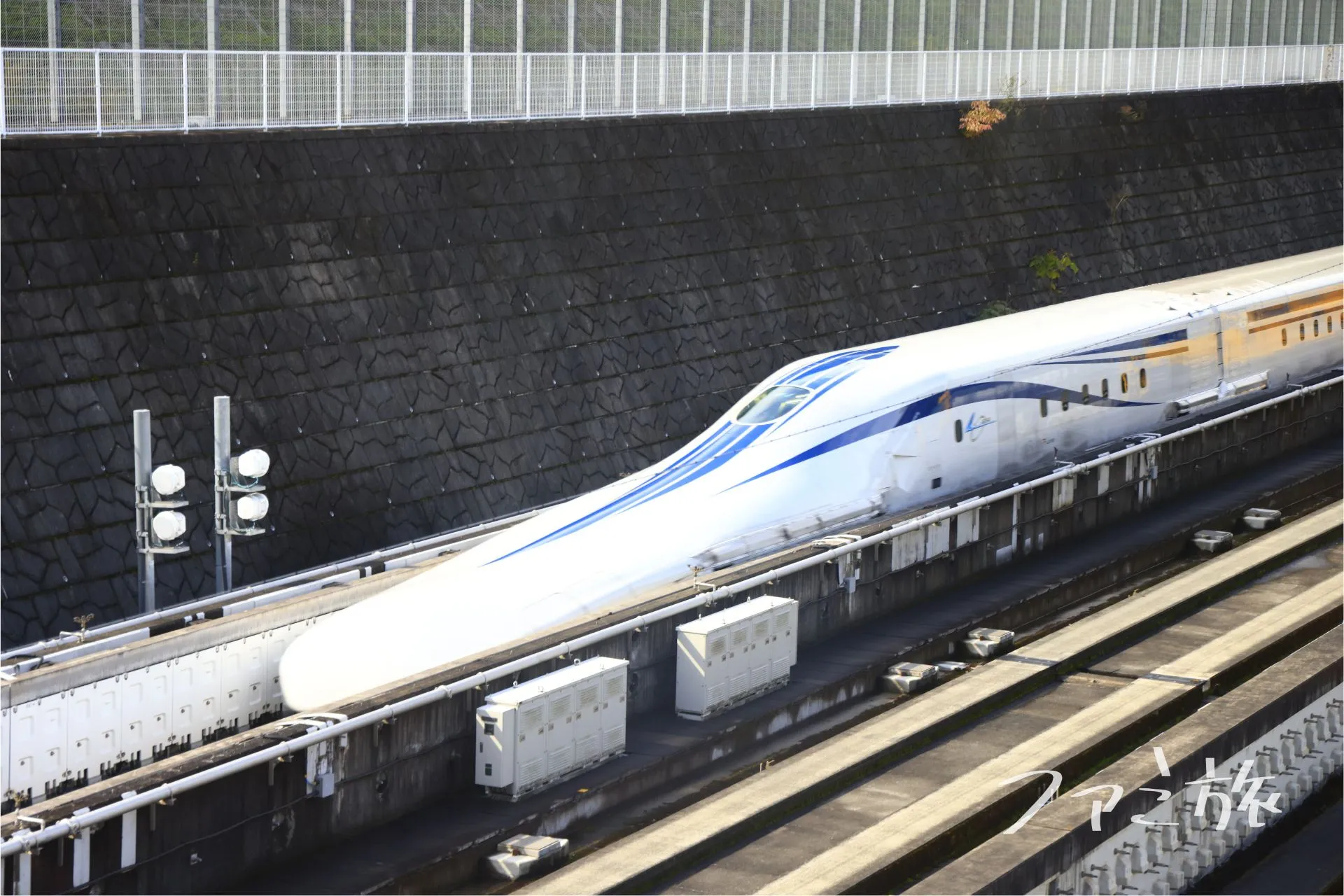

2022年10月に山梨県都留市にあるリニア実験線「L0系改良型」の試乗体験に当選し、乗ってきました。

ファミ旅では、リニア試乗の様子や気になる情報を詳しくまとめました。

ななかまど

ななかまど実際にリニアに乗っている時間は30分程度。時速500㎞で走行しているのに、乗り心地は新幹線より快適!

過去には当選倍率125倍だったこともある人気の試乗体験会。

体験時の様子も含めて写真多めで解説します。

リニアの試乗体験には1時間くらいみておいた方が良いです。

実際にリニアに乗っている時間は30分程度でした。

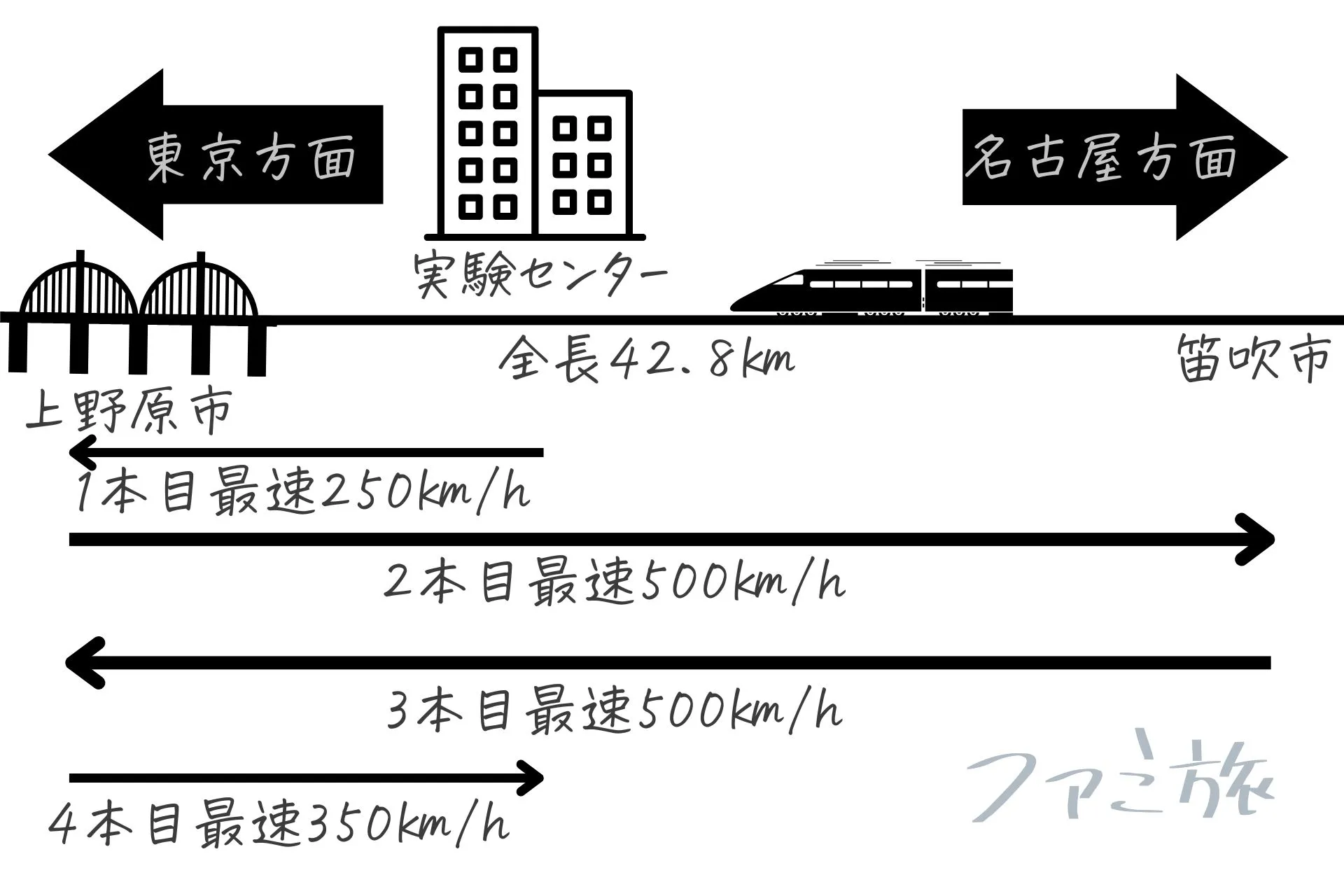

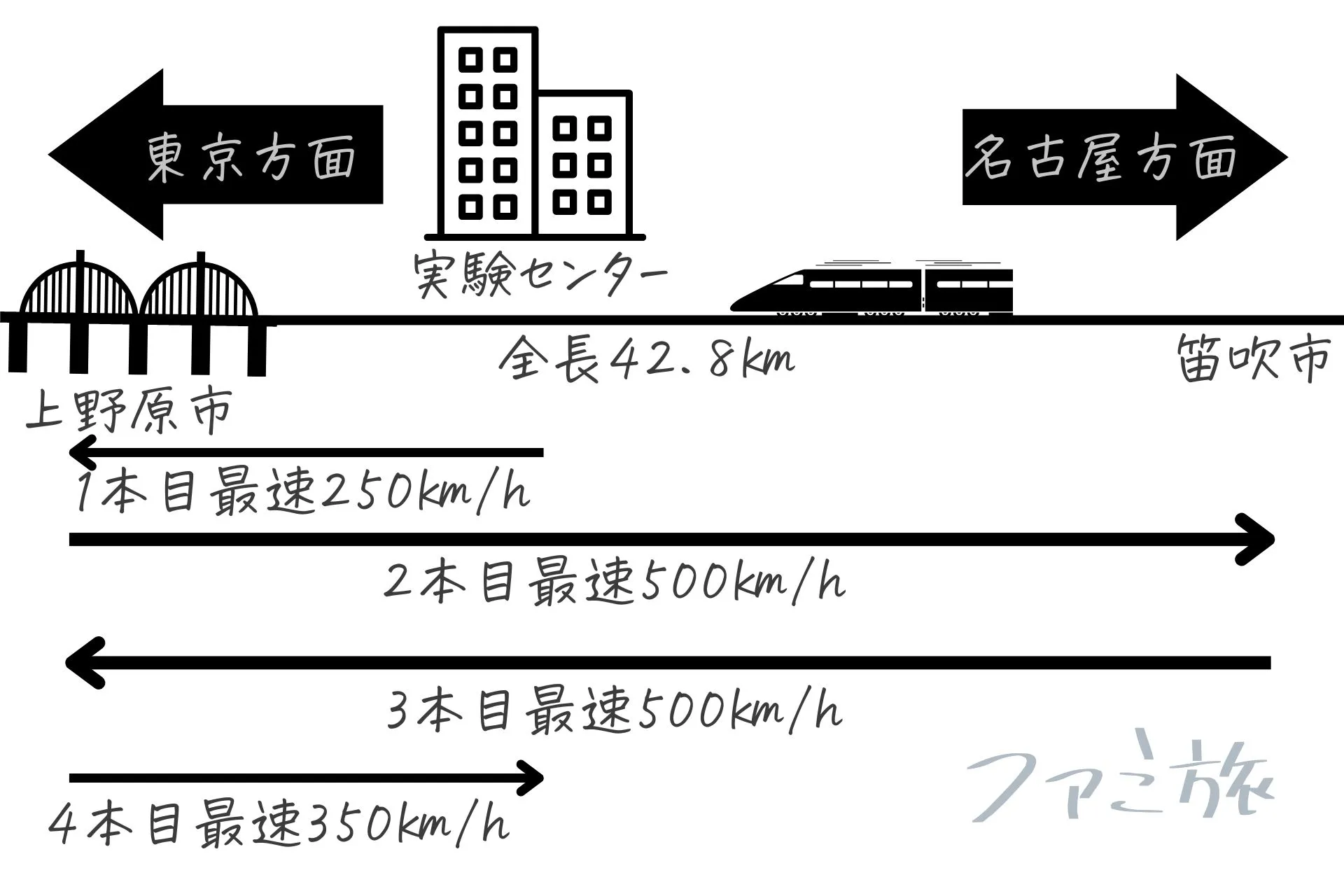

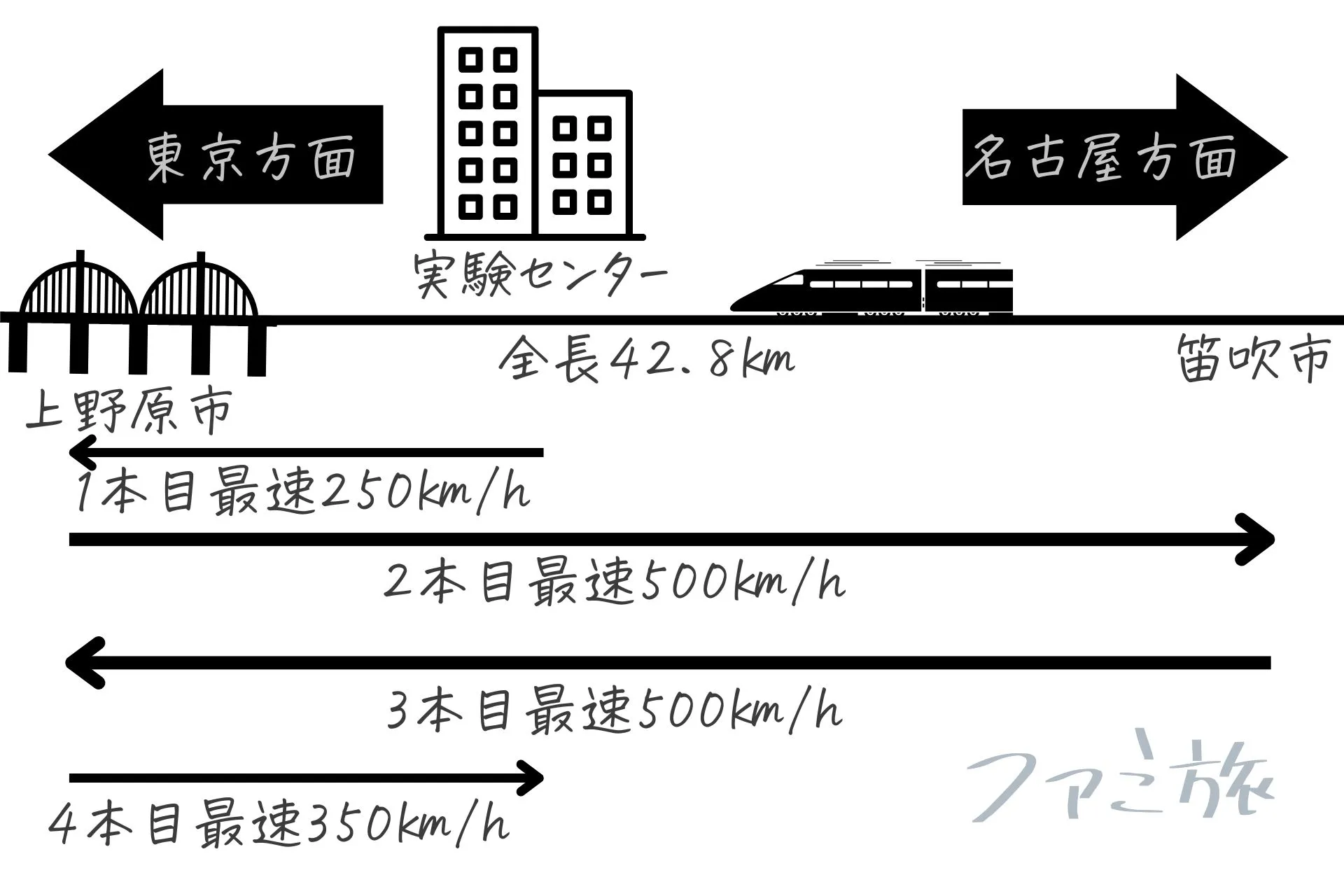

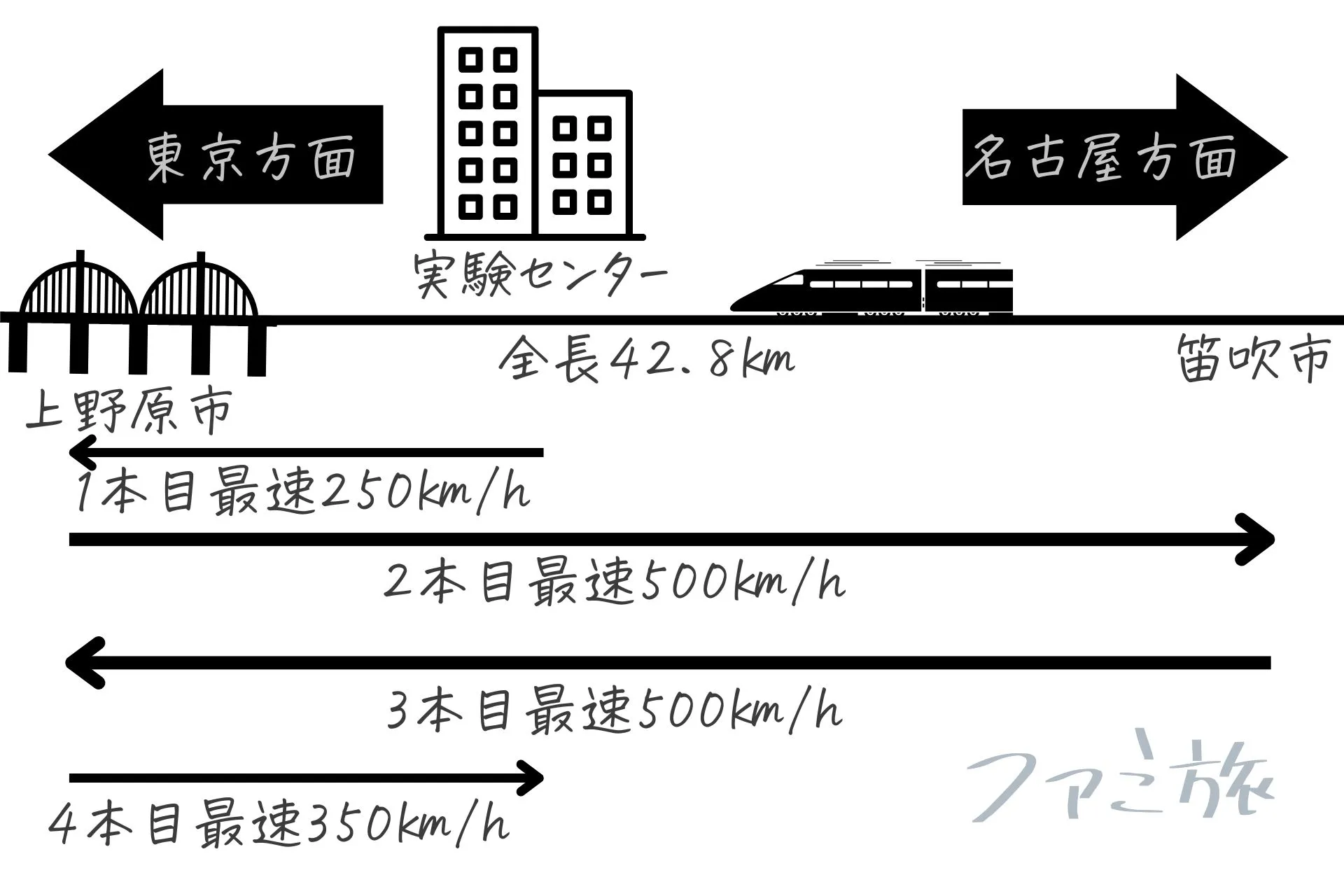

42.8㎞の実験線を4本走ります。

上野原市から笛吹市のまでたった9分で移動できるそう。

乗車前に

があるため、10分~15分程度かかります。

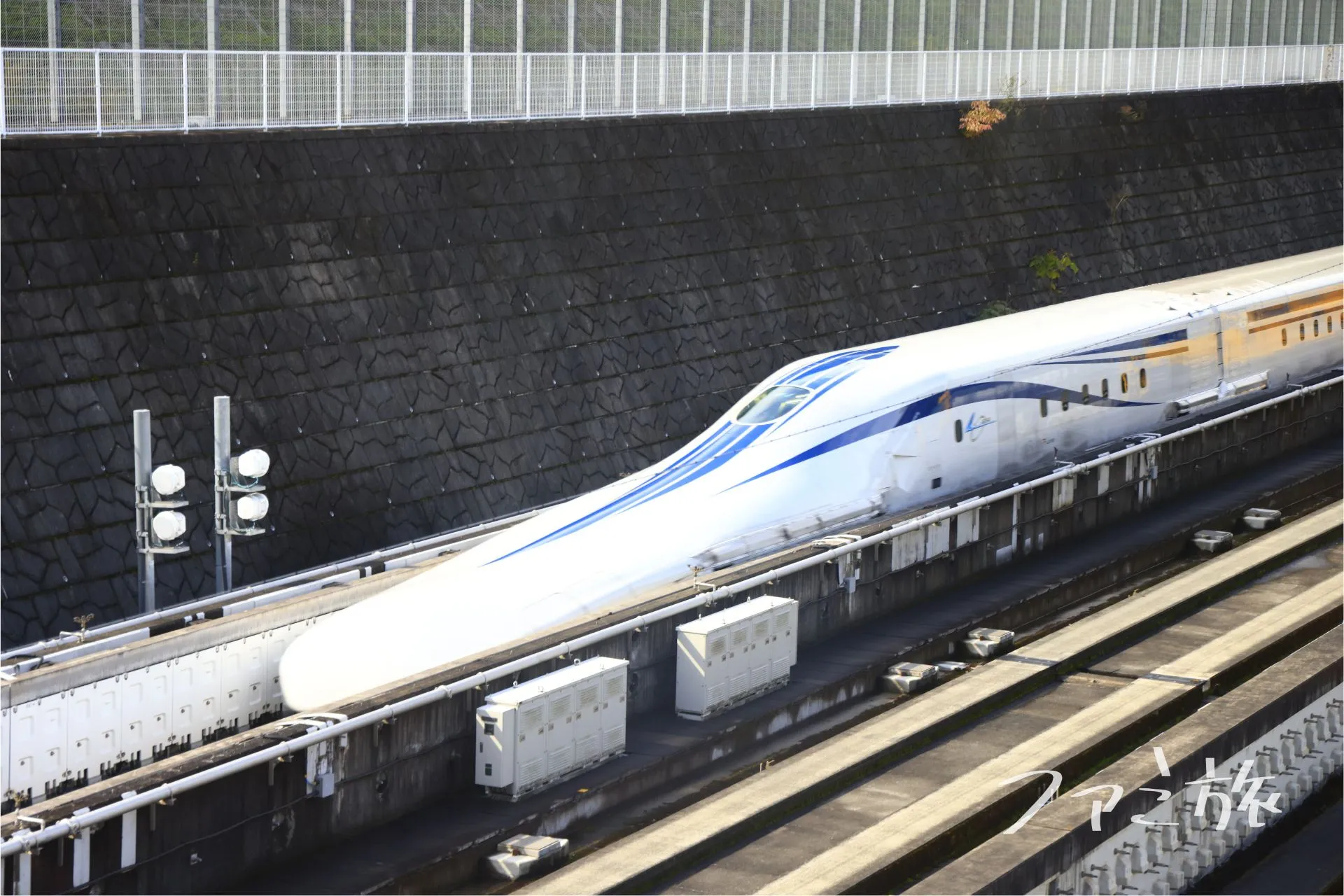

リニア試乗後にアンケートの記入場所で、間近でリニアを見ることができます。

ちょうどヘッドの見やすい位置に移動してくれてリニアと写真撮影もできます。

写真撮影スポットはあまり広くないので、アンケートを記入しながら譲り合って撮影します。

ここで写真をしっかり撮りたい方は多めに時間を見積もっておきましょう。

リニア試乗体験の様子を順番に解説します。

事前に指定された時間になったら試乗受付場所へ行きます。

受付場所は駐車場から歩いてすぐの建物です。

受付で当選したメールを見せて、消毒をして中に入ります。

建物の中に入ると、最初に手荷物検査を実施。

かばんの中を見せて、身につけている金属をはずし、ゲートをくぐります。

飛行機に乗る前と似たような感じです。

手荷物検査が終わったら搭乗券を発行します。

予約番号と電話番号を入力して発券します。

チケットのQRコードを読み取って奥の部屋へと進みます。

※中に入ると使用できるトイレはないので、ここで済ませておきましょう。

座席番号が書かれた椅子に座って、注意事項などの動画を視聴します。

座席に資料が一式置いてあります。

中に入っていたもの

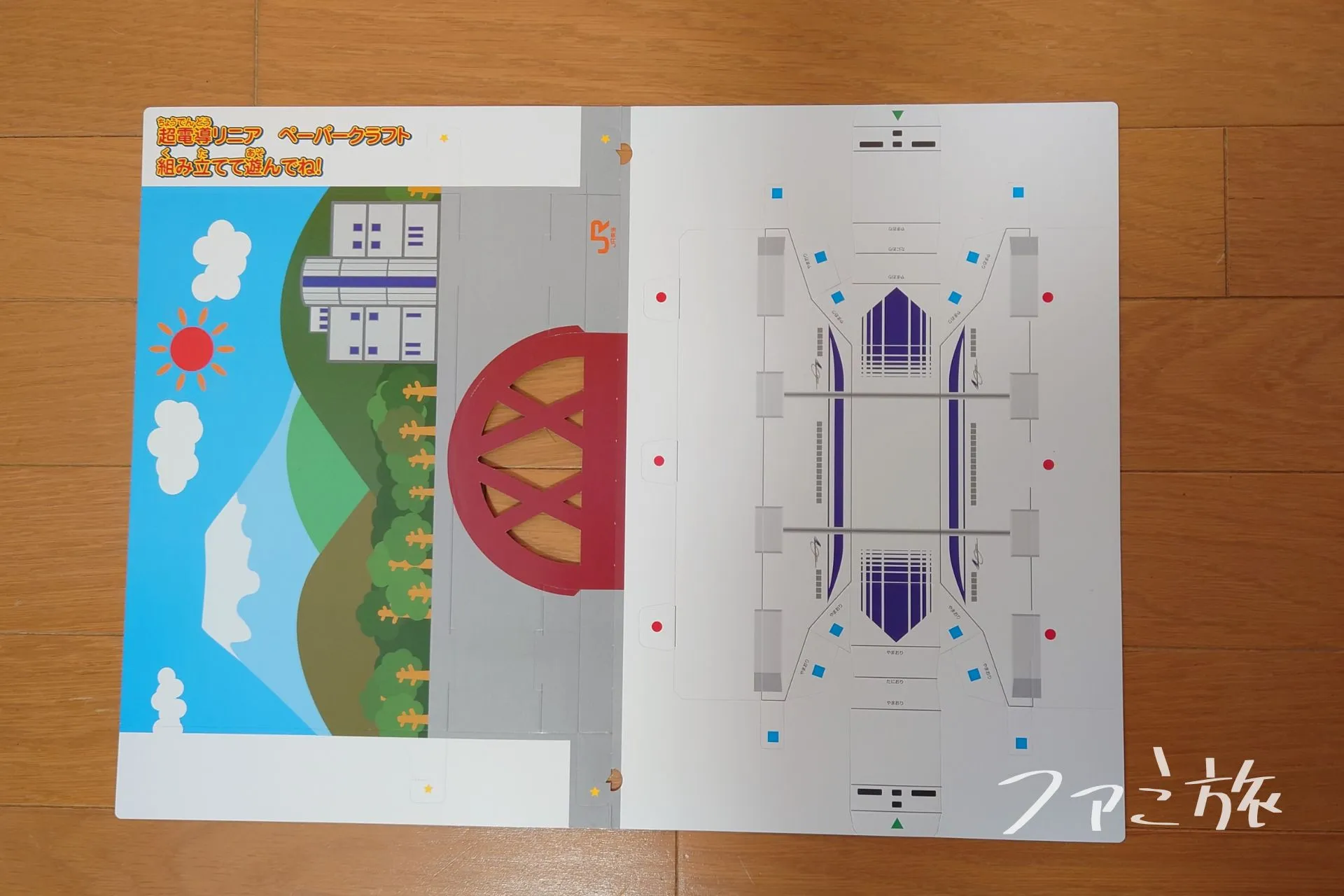

小学生以下の子どもにはリニアのペーパークラフトのプレゼントがありました。

組み立てるとこうなります。

動画が始まるまでは室内を自由に見学できます。

ギネス世界記録の公式認定証も飾ってありました。

動画の視聴が終わったら、指定された順番に移動しリニアに乗車します。

画像の通路から乗車します。

通路は、乗る時以外は閉じています。

中から見ると、飛行機に乗るような感じでした。

車内は現在の新幹線をもう少し近代的にしたような雰囲気。

座席のシートがビックリするくらい柔らかく、からだにフィットして快適でした。

プライベートな空間づくりにこだわって作られたシートだそう。

全席でUSBの充電が可能。

テーブルはサイドから引き出すタイプでした。

窓ガラスは2重になっていて飛行機の窓に似ています。

のぞこうとして頭をぶつけました…

ほとんどがトンネル走行なので景色はあまり見えません。

トンネル外でも走行中は早すぎてほとんど見えません。

リニアの試乗区間は42.8㎞。

4本走行するうちの2回目と3回目に時速500㎞を体験できます。

動き出しは新幹線よりもスムーズな印象。

最初は新幹線のような加速なのかなと思っていましたが、新幹線よりも短時間に急加速しているような感じがしました。

時速150㎞~160㎞を超えると車輪走行から浮上走行に切り替わります。

浮上した瞬間に音が変わるのでわかりますが、特にフワッと浮くような嫌な感覚はありません。

浮上走行中は音も揺れも静かになり、新幹線よりも快適です。

時速500㎞で走行中でも乗り心地はよく、3歳の息子はウトウトと眠りそうなほどでした。

安定しているので「怖い」という感覚になることもありませんでした。

ブレーキの利きが良い感じで、時速500㎞で走行後に時速200㎞くらいまで速度を落とすと遅いな…と感じるくらいでした。

一番揺れを感じるのは、浮上走行から車輪走行に切り替わる瞬間です。

飛行機の着陸時ほどではありませんが、似たようなドンと降りた感覚があります。

振動はそんなに大きくはありません。

実際に試乗すると音も揺れもビックリするくらい静かな印象でしたが、近くをリニアが通過する時に外にいると爆音がします。

音の原因は風切り音で、一瞬で過ぎ去っていく速さなので音がするのも納得ですが、近くに住んでたら騒音ですね…。

リニア新幹線のほとんどは山の中のトンネル走行で、地上を走る場合も防音壁で囲まれているのは、この風切り音対策のためです。

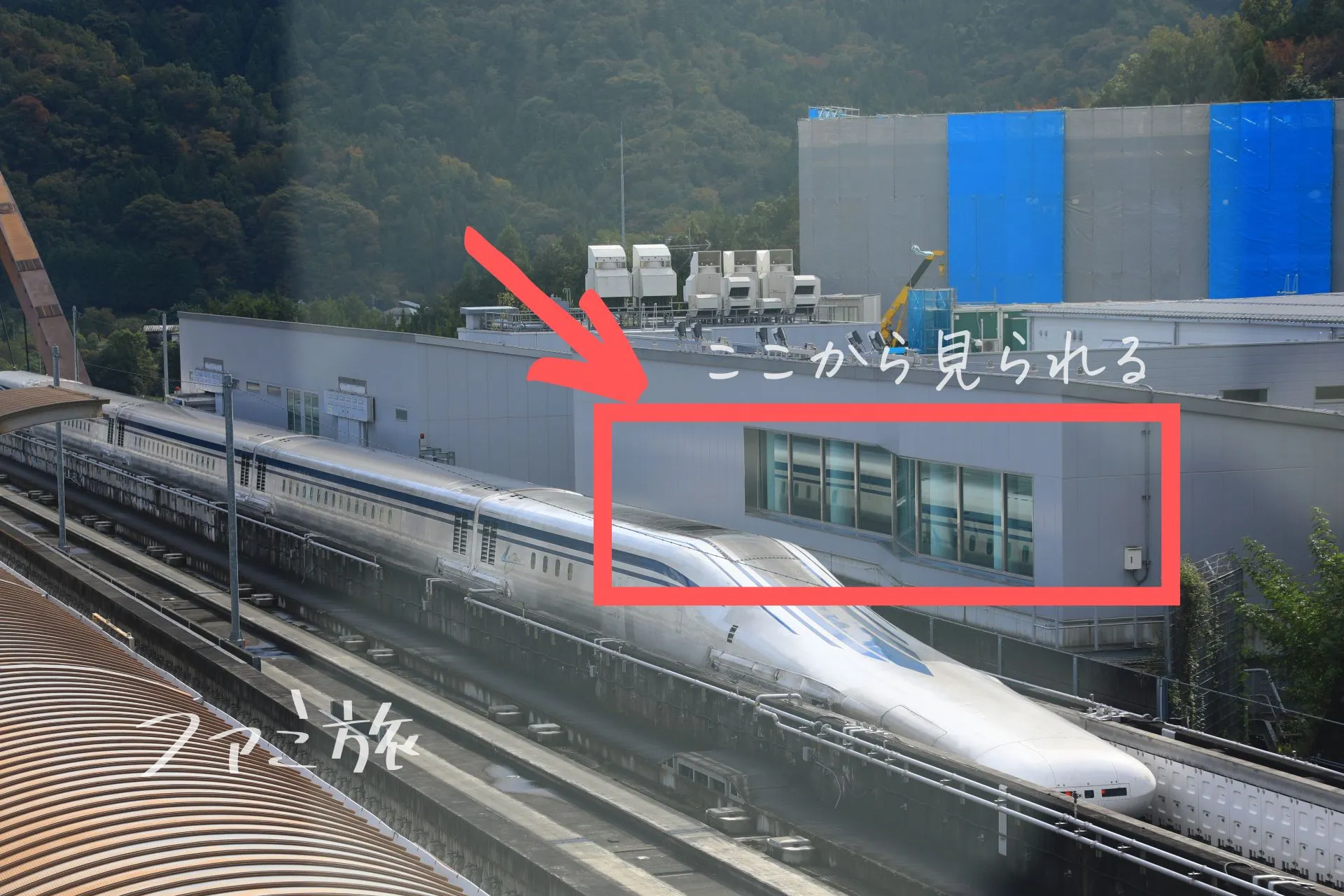

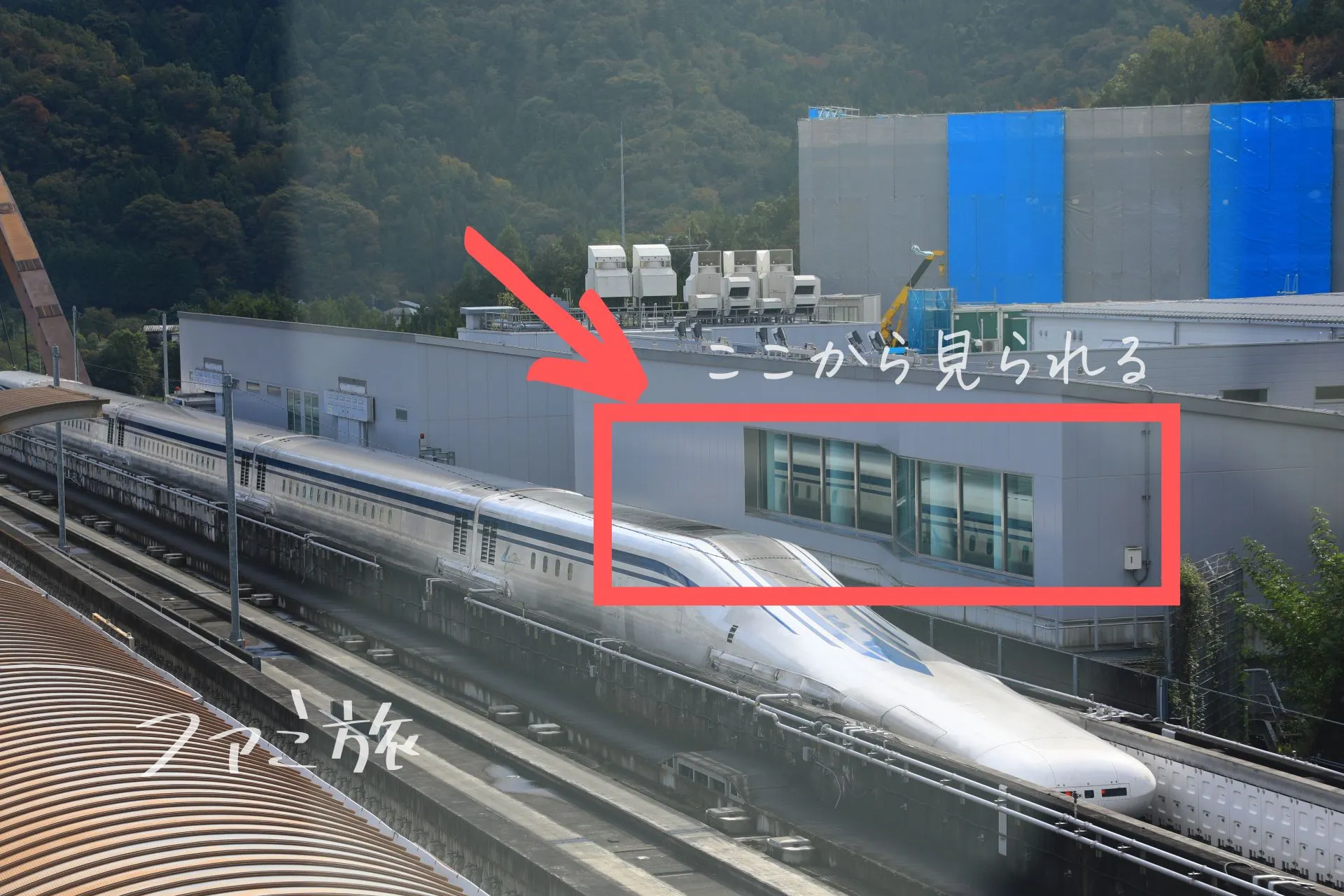

リニアは走行している様子はリニア見学センターから見ることができます。

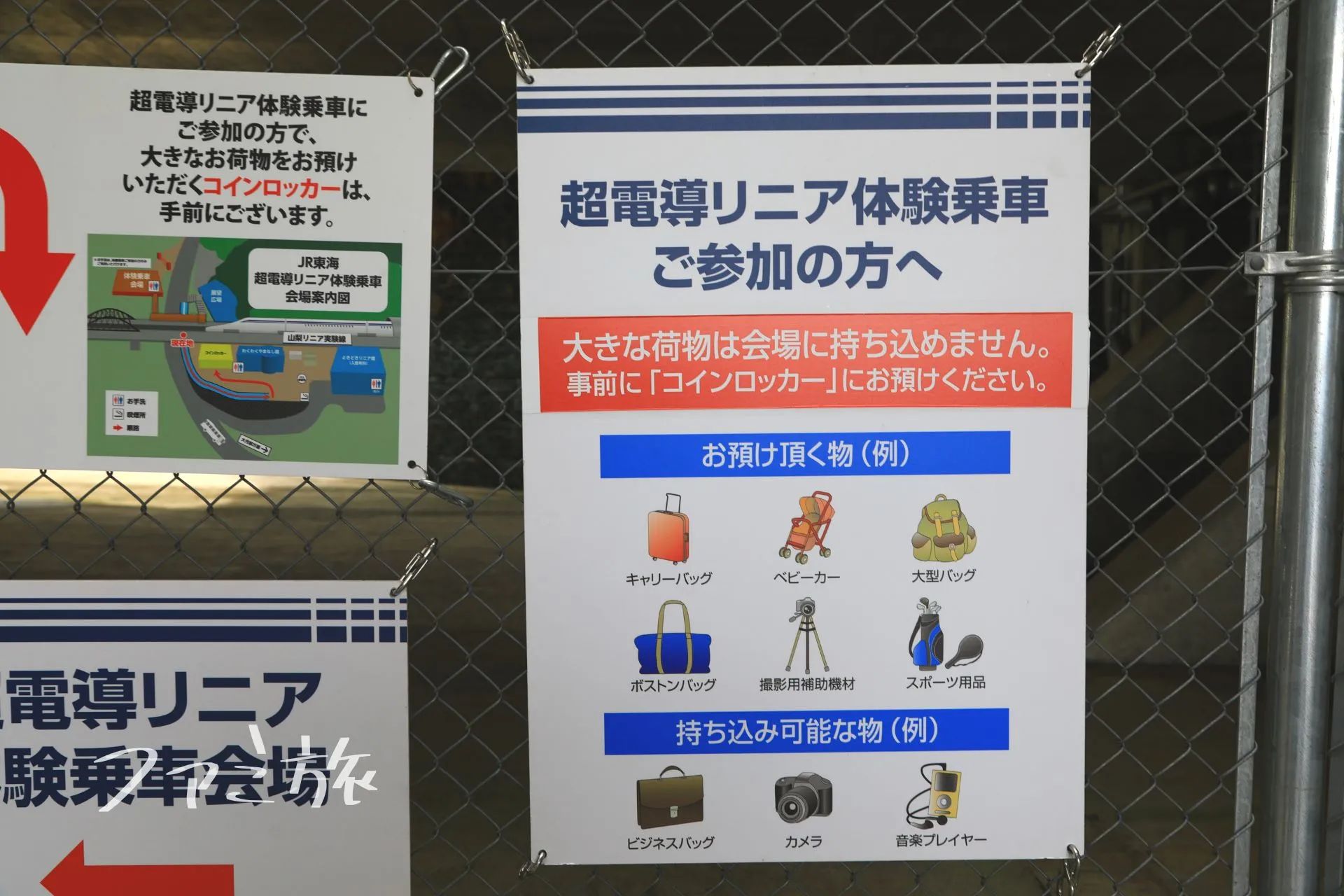

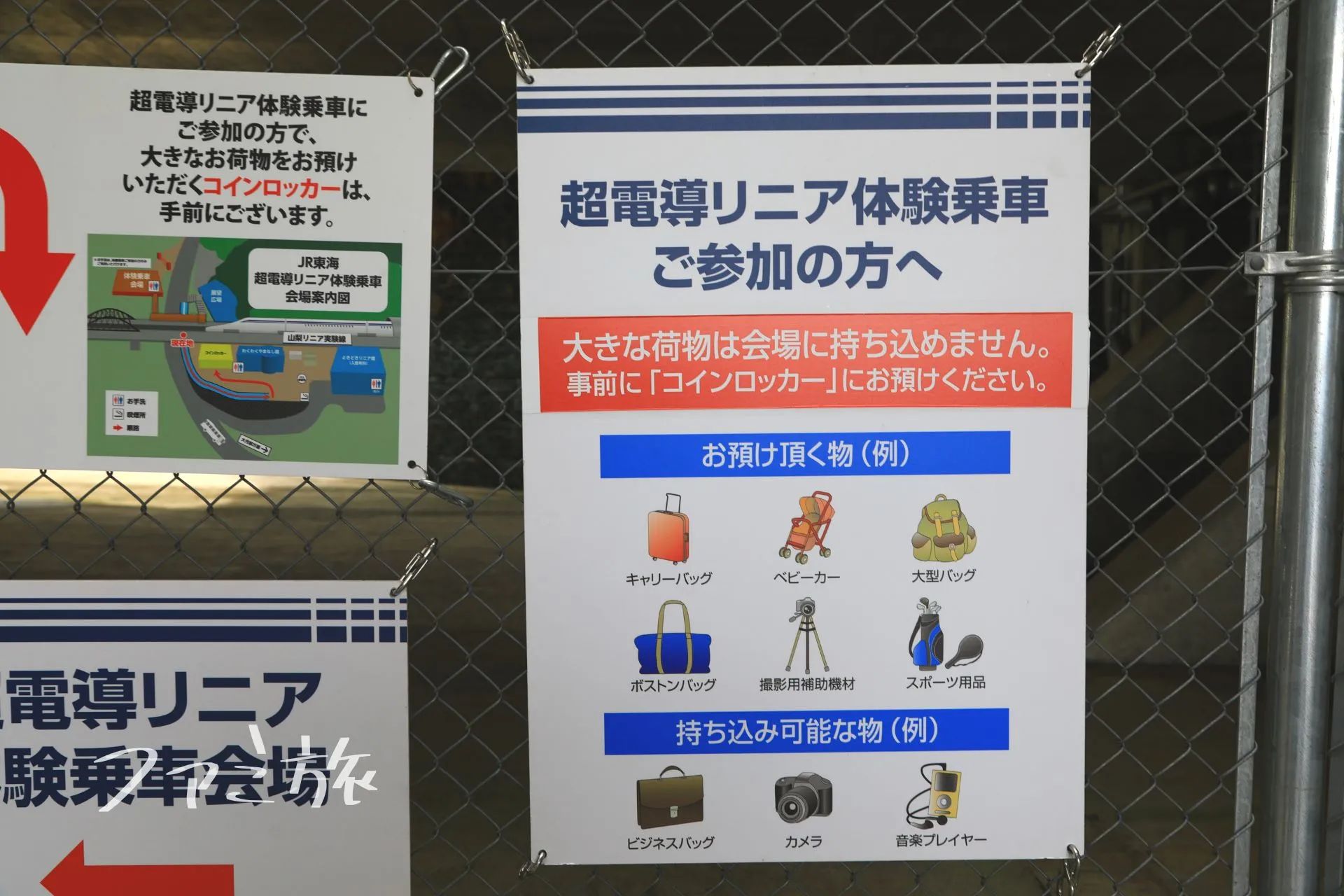

リニアの試乗体験をする際に気を付けることをまとめました。

試乗体験に大きな荷物は持ち込めません。

座席は満席になるため、リュックなども持たない方が良いです。

大きな荷物は車に置いてくるか、コインロッカーに入れていきましょう。

リニア新幹線の車内に利用できるトイレはありません。

体験すべて含めて1時間くらいです。トイレは試乗前に済ませましょう。

最終トイレはチケット発券場所にもあります。

営業車両ではないのでリニア内での飲食は禁止です。

入金後に届く「最終案内メール」を当日提示できるように準備しておきましょう。

試乗体験の際に集合場所で見せる必要があります。

案内には身分証明書を持参するように書かれていました。

私は特にチェックされませんでしたが、証明できないと試乗できないこともあるので、忘れず持参するようにしましょう。

指定の受付時刻に遅れたら試乗できません。

受付時間は15分間しかないので、早めに現地に着くようにしましょう。

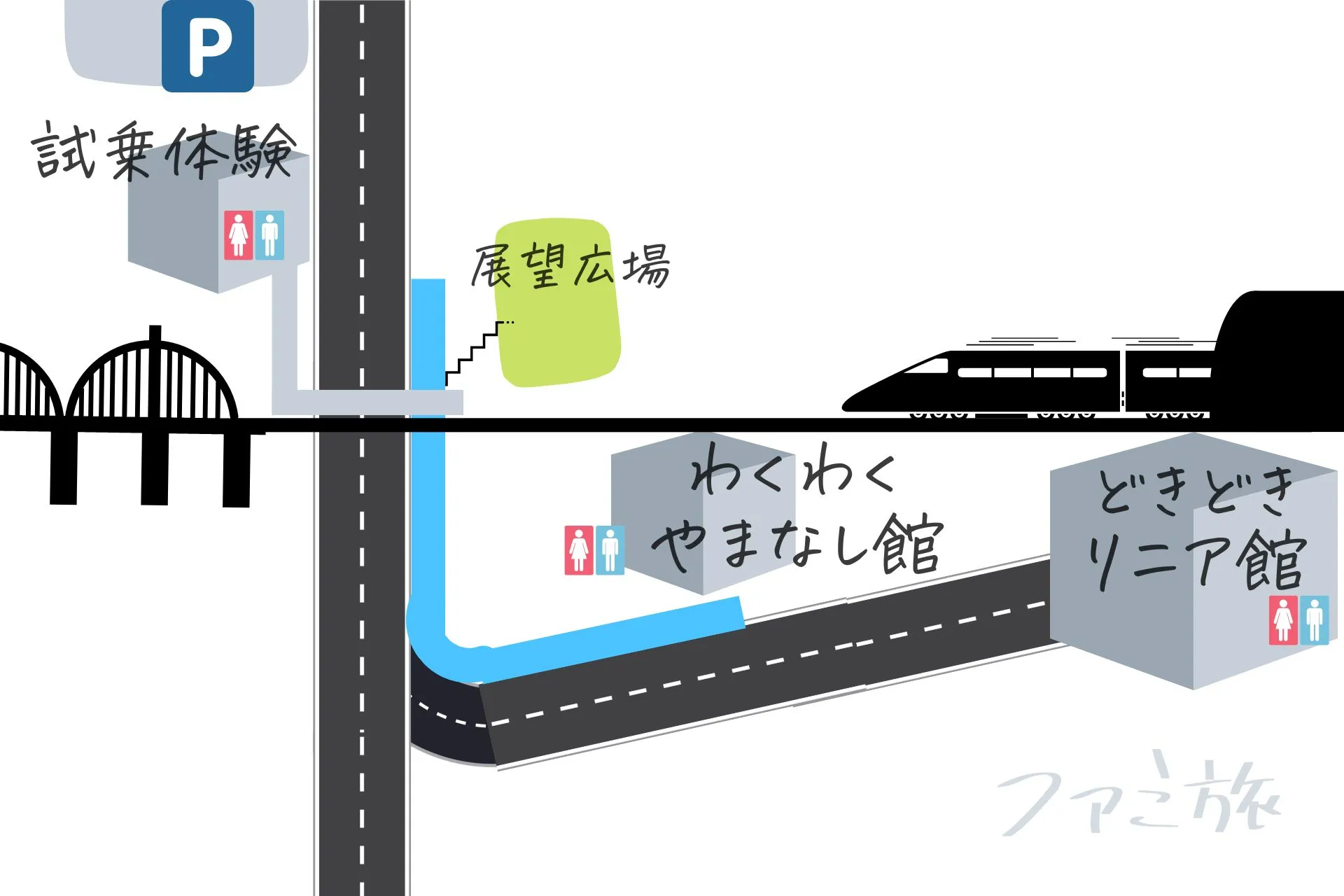

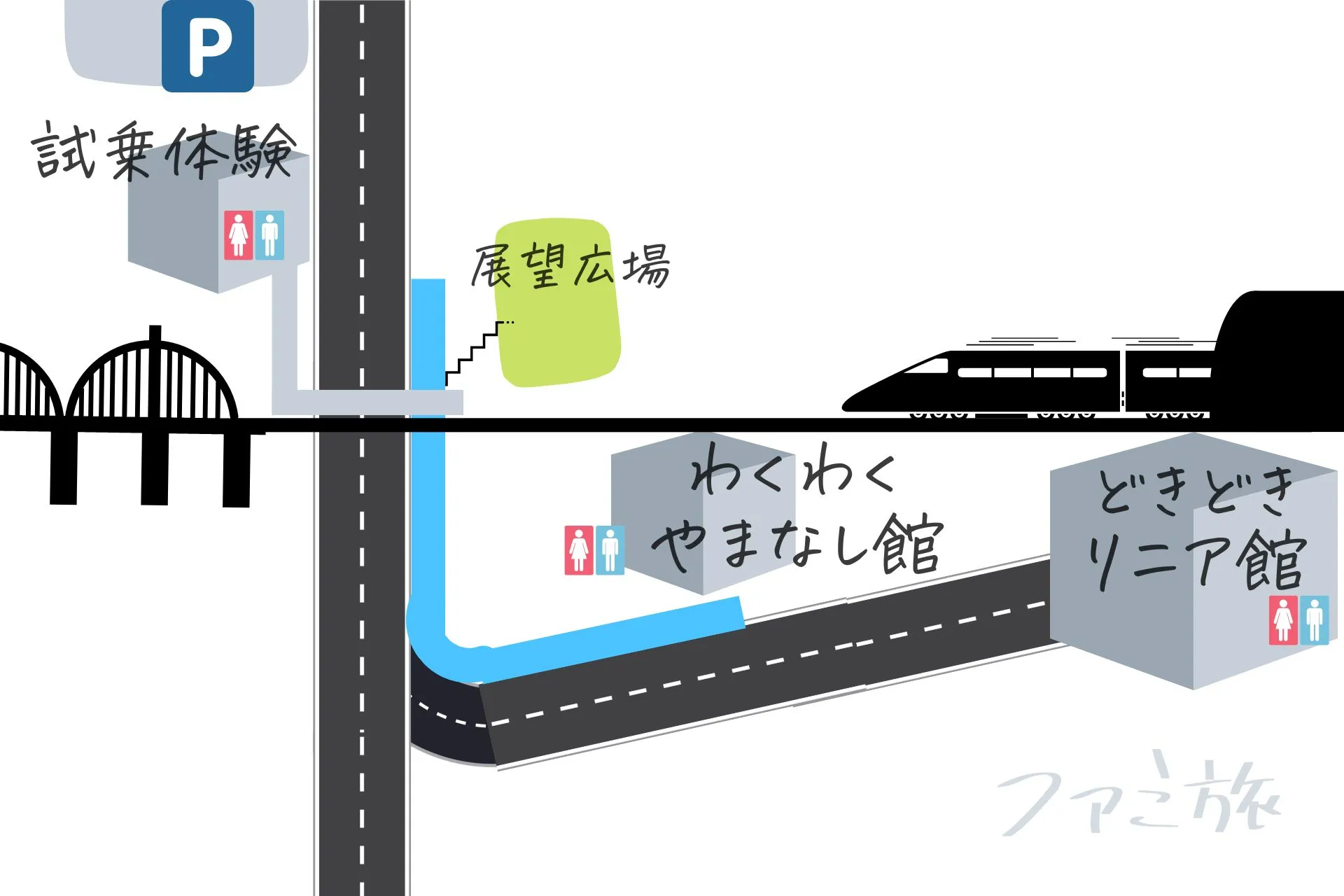

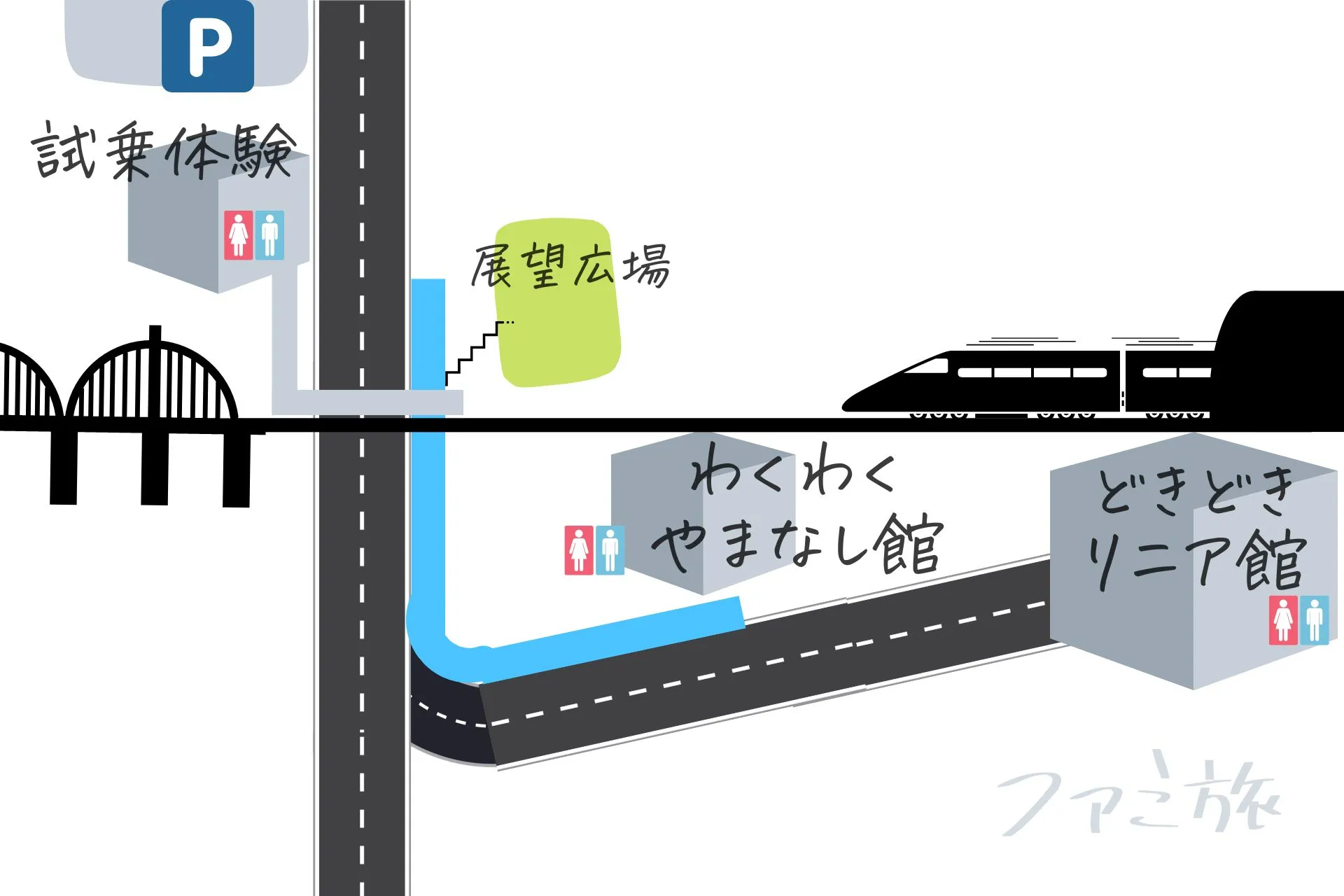

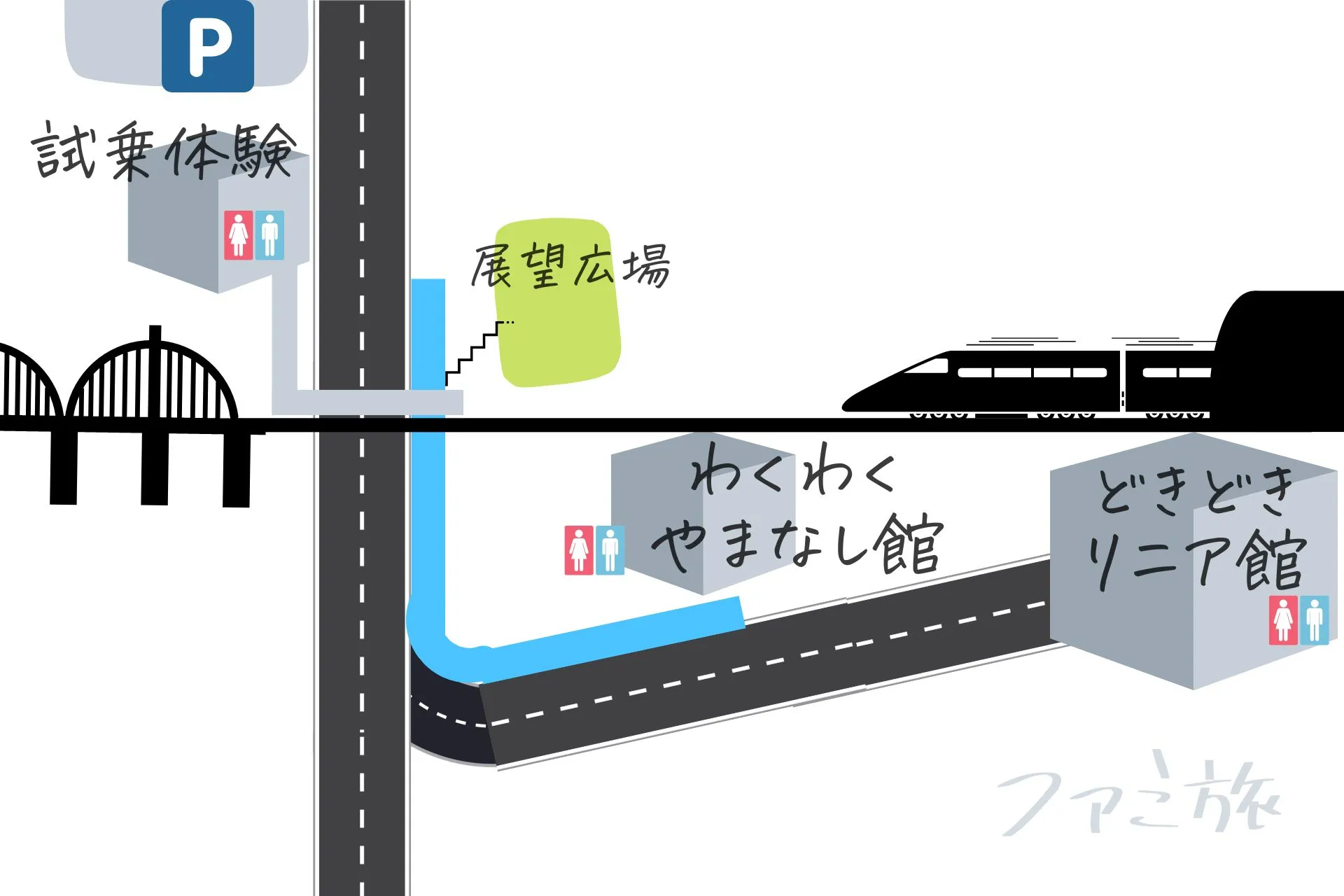

わくわくやまなし館は無料で入館できるので、時間をつぶすことも可能です。

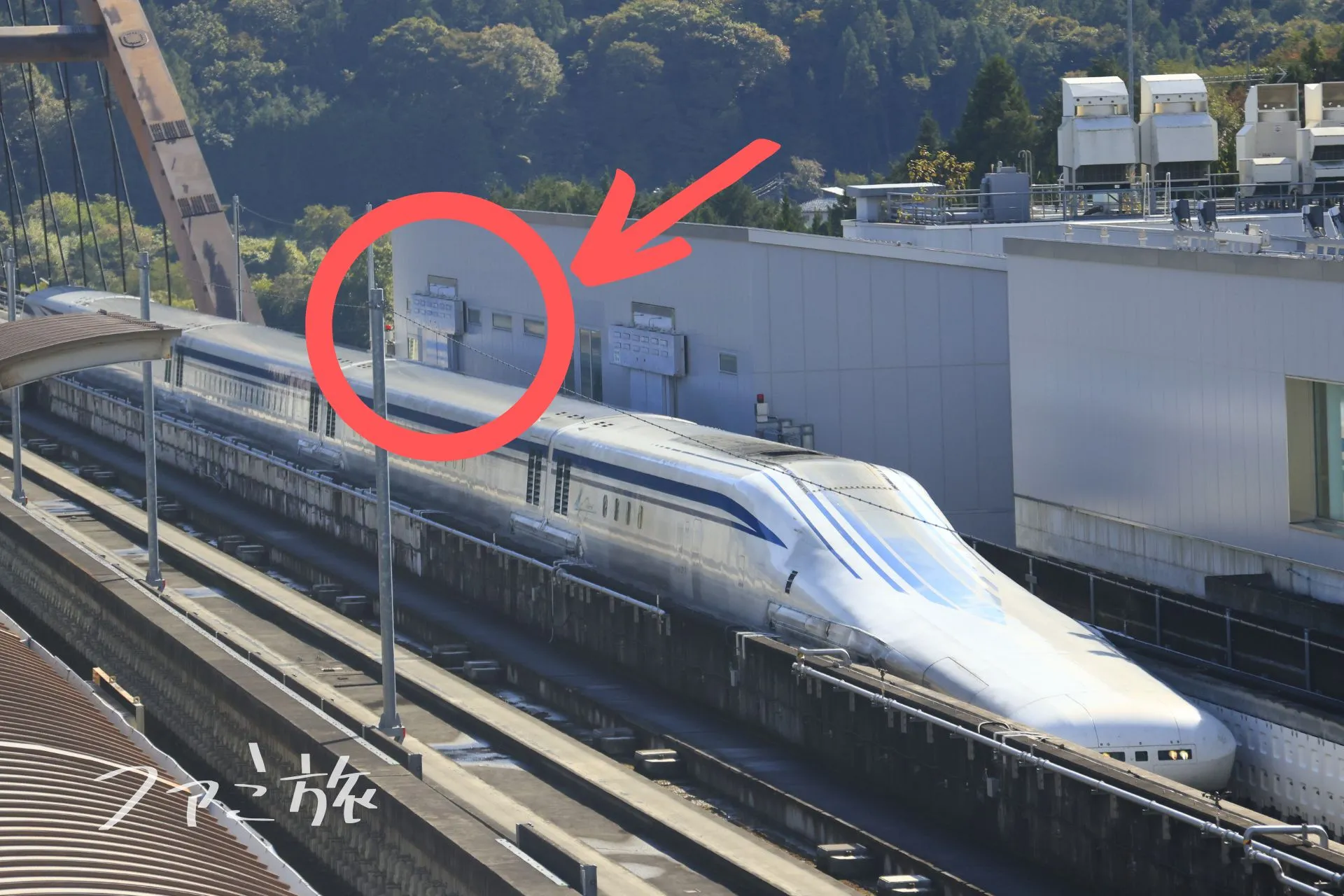

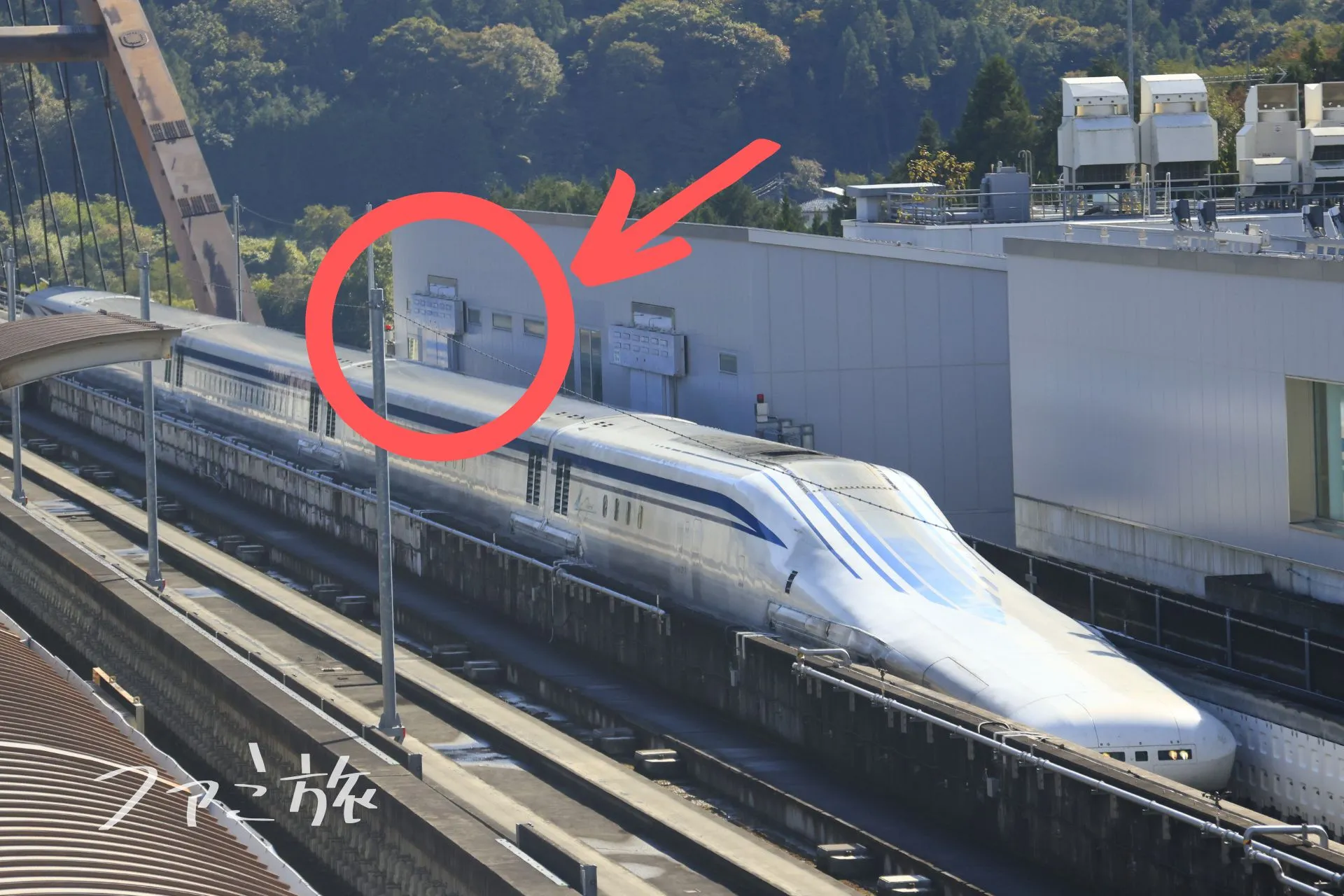

試乗体験後は指示された順番に降りて、アンケートを記入する部屋へ移動します。

そこで写真撮影をしたり、アンケートを記入、提出して各自解散になります。

画像の窓のある部屋から写真撮影ができます。

全員が下りたら、先頭が見やすい位置までリニアが移動してくれます。

アンケートを記入し回収BOXに入れたら解散です。

ペンは乗車前に座席に置いてあった資料の中に入っています。

リニア試乗体験の申し込みは、JR東海の超電導リニア体験乗車HPから応募できます。

申し込みは無料ですが、当選したら試乗料金を支払います。

2022年10月現在、新たに募集は出ていません。

新しい募集はJR東海の超電導リニア体験乗車HPにて発表されます。

前回はJR東海公式Twitterや山梨県立リニア見学センターのTwitterでも応募開始のお知らせがあったので、フォローしておくと良さそうです。

【ニュースリリース】2022年 第3回「超電導リニア体験乗車」の実施について https://t.co/L8YHfIpD6N

— JR東海News【公式】 (@JRCentral_OFL) August 25, 2022

JR東海様より、8月26日(金)から2022年第3回リニア体験乗車の応募がスタートするとの発表がありました。

— 山梨県立リニア見学センター (@YamanashiLinear) August 25, 2022

応募期間は8月26日(金)から9月14日(水)までとなっております!

詳細に関してはJR東海超電導リニアホームページをご覧ください!https://t.co/65fC1E1hlU pic.twitter.com/ekHJR0LjXM

1回の募集につき、応募できるのはひとり1回のみ。

1度に応募できる席数は、最大4席までです。

7歳未満の子どもは膝の上でOK!

申し込み時に以下の内容を記入します。

料金の支払い方法や支払い期限は当選者にのみ連絡がいきます。

落選の場合はメールは届きません。

試乗料金は、1区画(1~2名)4,400円、2区画(3~4名)8,800円です。

7歳未満の子どもは席を必要としなければ無料。

山梨県都留市小形山2381

無料駐車場:あり(140台)

試乗体験者専用の駐車場はありません。

JR中央線大月駅から県立リニア見学センター行き(終点下車)で約15分。

世界に誇る日本のリニア新幹線。

時速500㎞の世界を一度は体験していたいですよね。

申し込みは無料で誰でもできます。(当選後、料金を支払い)

次回の試乗体験の応募を見かけたら、ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。

新しい募集はJR東海の超電導リニア体験乗車HPにて発表されます。

山梨リニア見学センターの見どころも併せて参考にしてみてください。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

コメント